植物学报 ›› 2025, Vol. 60 ›› Issue (4): 640-655.DOI: 10.11983/CBB24158 cstr: 32102.14.CBB24158

收稿日期:2024-10-18

接受日期:2025-01-20

出版日期:2025-07-10

发布日期:2025-01-21

通讯作者:

*陈四龙, 河北科技大学食品与生物学院研究员, 硕士生导师, 《中国油料作物学报》和Oil Crop Science期刊编委。主要从事花生等作物的分子育种、种质资源创新与评价、重要性状形成及调控机理研究。先后主持国家自然科学基金、河北省自然科学基金、河北省重点研发计划、河北省应用基础研究计划重点基础研究和河北省高层次人才资助项目等11项。发表学术论文40余篇, 其中SCI论文11篇, EI论文2篇。授权国家发明专利3项。参与制定地方标准和行业标准4项。获登记作物新品种3个。获省部级科技奖励一等奖5项、二等奖2项。E-mail: CHSL99@163.com

基金资助:

Hongmei Wang, Wei Yuan, Fang Xue, Zhaocong Zhang, Kun Liu, Silong Chen*( )

)

Received:2024-10-18

Accepted:2025-01-20

Online:2025-07-10

Published:2025-01-21

Contact:

*E-mail: CHSL99@163.com

摘要: SWEETs是一类新发现的双向糖转运蛋白, 其家族成员在各种生物体中广泛存在。在植物中, 不同进化分支的SWEETs成员对转运已糖(葡萄糖、果糖和半乳糖)和蔗糖具有特异性, 通过特定的糖信号转导对生长发育和生理过程产生影响。该文重点综述了SWEETs转运蛋白响应生物和非生物胁迫的功能, 系统总结了SWEETs在转录水平、蛋白翻译后水平以及多种信号转导途径中响应环境胁迫的调控机制, 旨在为揭示SWEET转运蛋白的复杂生物学功能及其作用机制提供新的视角, 为未来植物抗逆研究和高产抗病作物分子育种提供有价值的参考。

王鸿梅, 袁蔚, 薛芳, 张召聪, 刘坤, 陈四龙. 植物SWEET基因参与逆境胁迫响应及其调控机制. 植物学报, 2025, 60(4): 640-655.

Hongmei Wang, Wei Yuan, Fang Xue, Zhaocong Zhang, Kun Liu, Silong Chen. The Functions of Plant SWEET Transporters and Their Regulatory Mechanisms in Stress Responses. Chinese Bulletin of Botany, 2025, 60(4): 640-655.

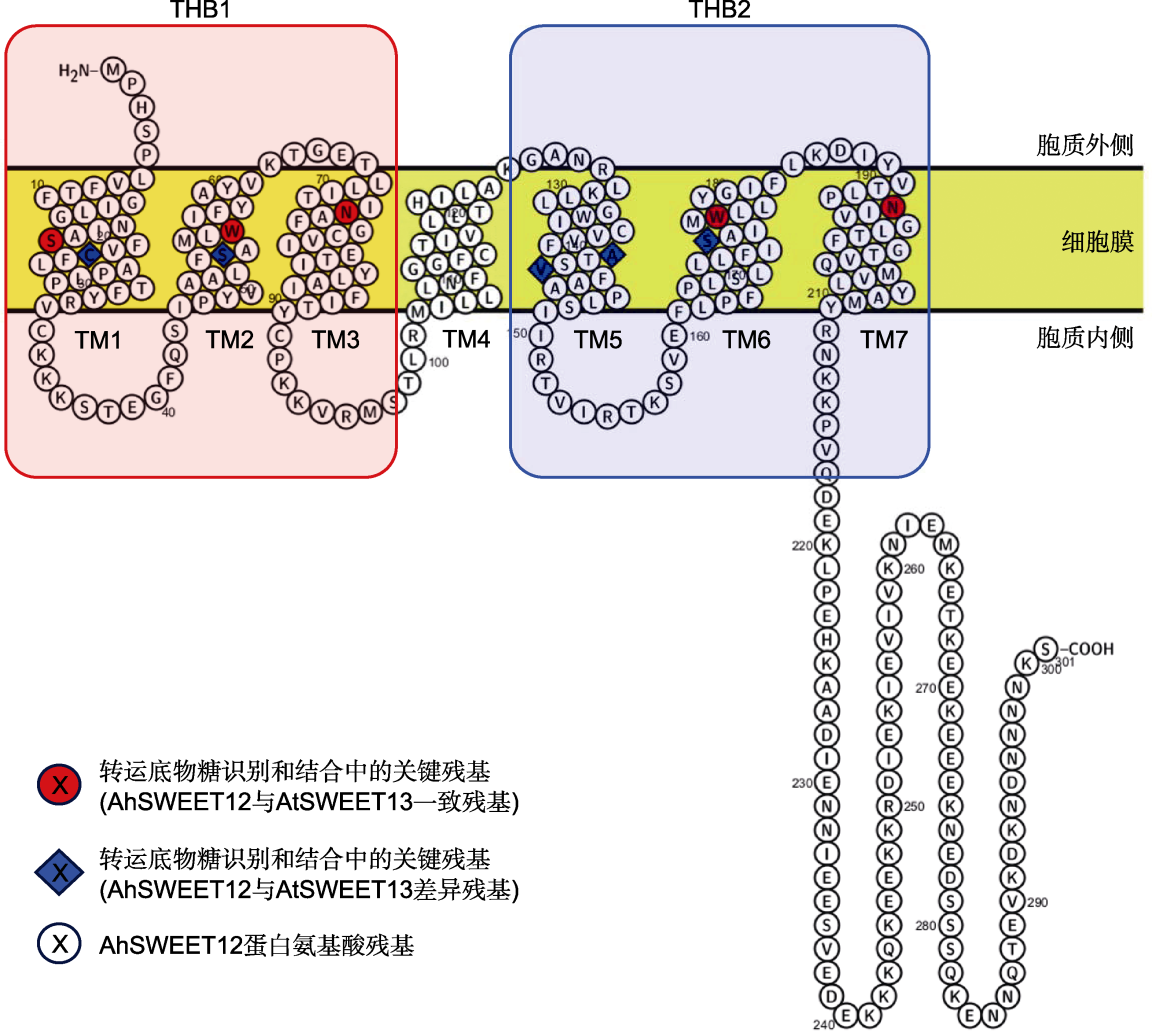

图1 植物SWEET蛋白的跨膜结构(以花生AhSWEET12为例) THB1, 2: 三螺旋束串联结构; TM1-7: 跨膜α-螺旋结构域。带颜色的氨基酸残基为糖识别和结合关键位点。

Figure 1 Transmembrane structure of plant SWEET (take peanut AhSWEET12 as an example) THB1, 2: Triple-helix bundles; TM1-7: α-helical transmembrane domains. Amino acid residues are color-coded to highlight sites that play a critical role in the recognition and binding of sugar substrates.

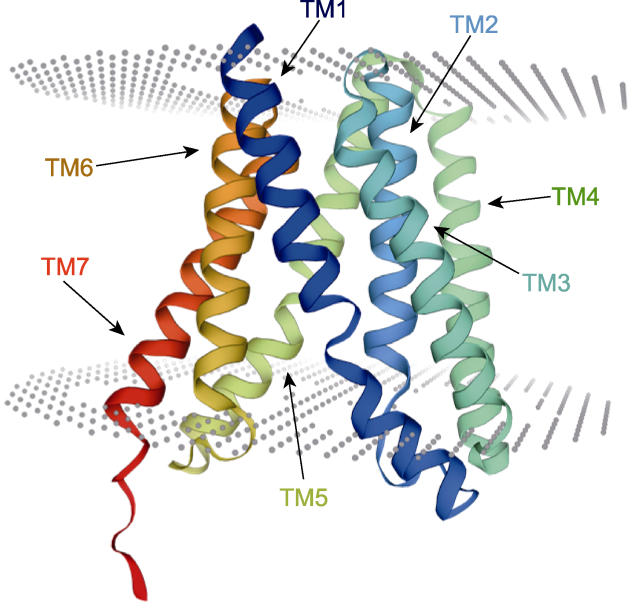

图2 基于SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org/interactive)构建的植物SWEET蛋白三级结构(以花生AhSWEET12为例) TM1-7: 跨膜α-螺旋结构域。灰色阴影(点)为细胞膜。

Figure 2 The three-dimensional structure of plant SWEET protein (take peanut AhSWEET12 as an example) constructed with SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org/interactive) TM1-7: α-helical transmembrane domains. The grey shadow (spot) represent membrane.

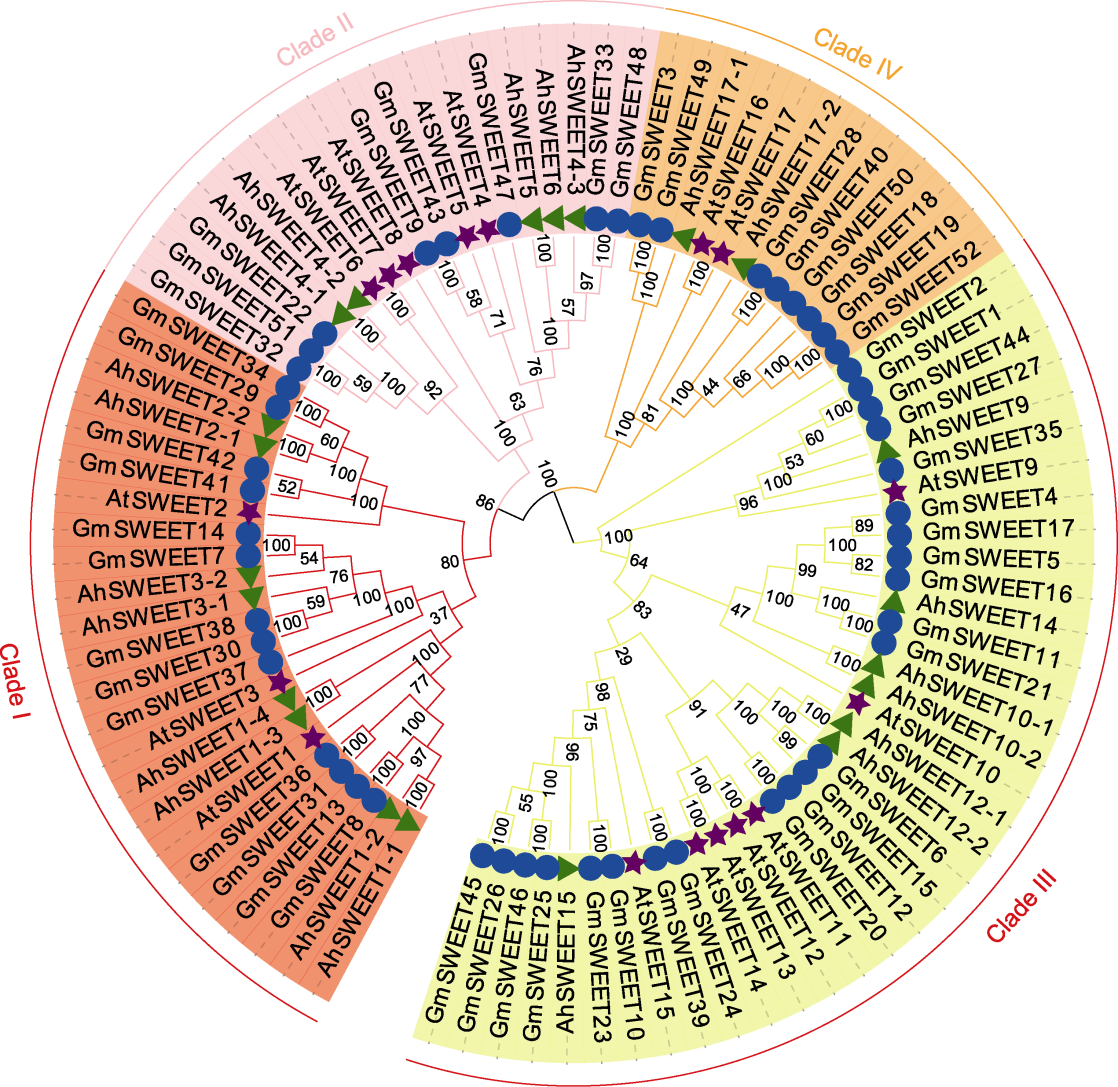

图3 基于MEGA12 (beta)软件的邻接法构建拟南芥(At)、花生(Ah)和大豆(Gm) SWEET蛋白系统发育树

Figure 3 A phylogenetic tree of SWEET proteins from Arabidopsis thaliana (At), Arachis hypogaea (Ah) and Glycine max (Gm) based neighbor-joining method of MEGA12 (beta) software

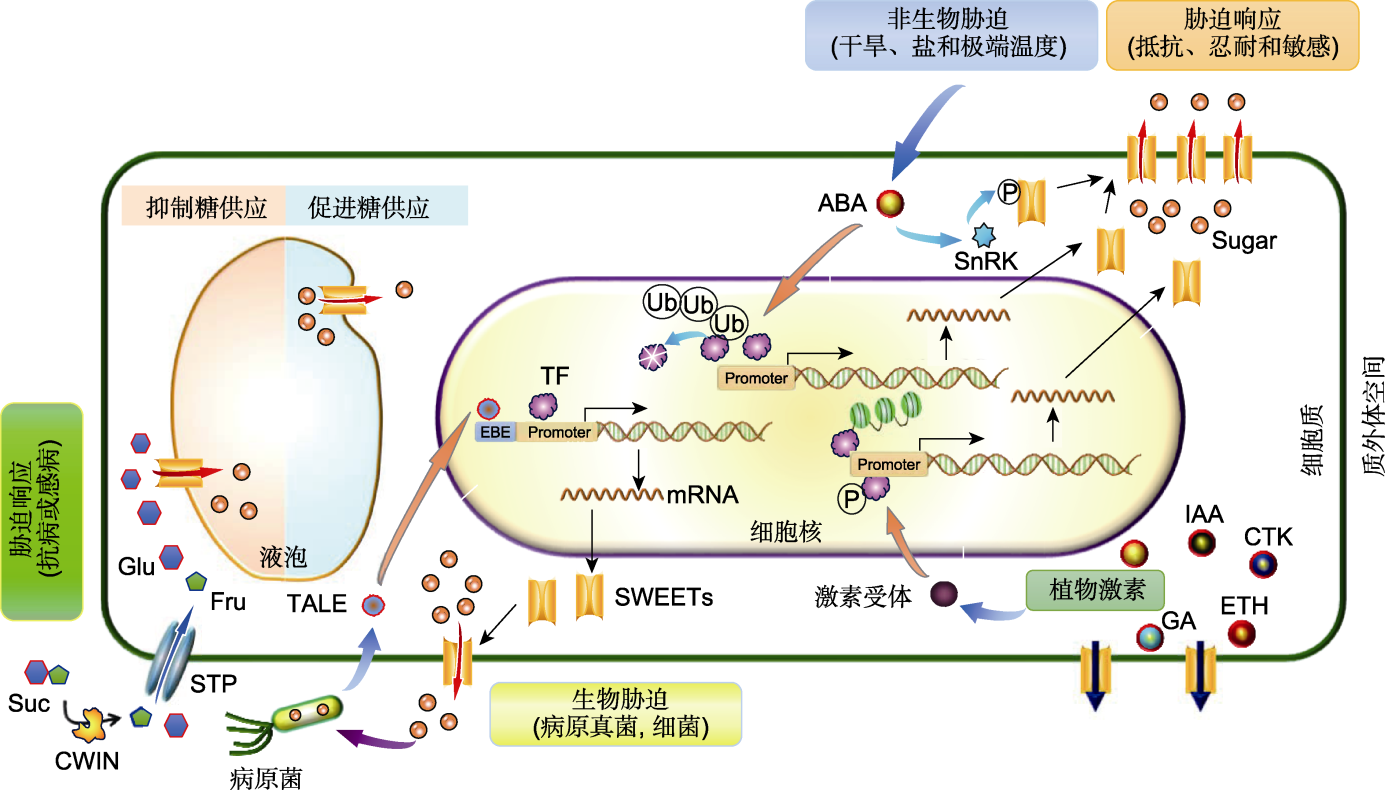

图4 植物SWEET转运蛋白参与逆境胁迫响应的调控网络 TF: 转录因子; TALE: 转录激活因子类效应因子; SWEET: 糖转运蛋白; STP: 糖转运蛋白; CWIN: 细胞壁蔗糖转化酶; Sugar: 可溶性糖; Fru: 果糖; Glu: 葡萄糖; Suc: 蔗糖; EBE: 效应蛋白结合元件; Promoter: 基因启动子; IAA: 生长素; CTK: 细胞分裂素; ETH: 乙烯; GA: 赤霉素; ABA: 脱落酸; SnRK: 蔗糖非发酵-1-相关蛋白激酶; Ub: 泛素; P: 磷酸化

Figure 4 The regulatory network of plant SWEET transporters in response to various stresses TF: Transcription factor; TALE: Transcription activator-like effector; SWEET: Sugars will eventually be exported transporters; STP: Sugar transport proteins; CWIN: Sucrose invertase of cell wall; Sugar: Soluble sugars; Fru: Fructose; Glu: Glucose; Suc: Sucrose; EBE: Effector-binding element; Promoter: Gene promoter; IAA: Auxin; CTK: Cytokinin; ETH: Ethylene; GA: Gibberellin; ABA: Abscisic acid; SnRK: Sucrose non-fermenting-1-related protein kinase; Ub: Ubiquitin; P: Phosphorylation

| [1] |

Abelenda JA, Bergonzi S, Oortwijn M, Sonnewald S, Du MR, Visser RGF, Sonnewald U, Bachem CWB (2019). Source-sink regulation is mediated by interaction of an FT homolog with a SWEET protein in potato. Curr Biol 29, 1178-1186.

DOI PMID |

| [2] | Andrés F, Kinoshita A, Kalluri N, Fernández V, Falavigna VS, Cruz TMD, Jang S, Chiba Y, Seo M, Mettler-Altmann T, Huettel B, Coupland G (2020). The sugar transporter SWEET10 acts downstream of FLOWERING LOCUS T during floral transition of Arabidopsis thaliana. BMC Plant Biol 20, 53. |

| [3] |

Bermejo C, Haerizadeh F, Takanaga H, Chermak D, Frommer WB (2011). Optical sensors for measuring dynamic changes of cytosolic metabolite levels in yeast. Nat Protoc 6, 1806-1817.

DOI PMID |

| [4] | Cao LH, Wang JY, Wang LX, Liu HL, Wu WJ, Hou FF, Liu YT, Gao Y, Cheng XJ, Li S, Xing GM (2024). Genome- wide analysis of the SWEET gene family in Hemerocallis citrina and functional characterization of HcSWEET4a in response to salt stress. BMC Plant Biol 24, 661. |

| [5] |

Chardon F, Bedu M, Calenge F, Klemens PAW, Spinner L, Clement G, Chietera G, Léran S, Ferrand M, Lacombe B, Loudet O, Dinant S, Bellini C, Neuhaus HE, Daniel-Vedele F, Krapp A (2013). Leaf fructose content is controlled by the vacuolar transporter SWEET17 in Arabidopsis. Curr Biol 23, 697-702.

DOI PMID |

| [6] |

Chen D, Shi YR, Zhang P, Xie WY, Li SX, Xiao JH, Yuan M (2024). Deletion of the sugar importer gene OsSWEET1b accelerates sugar starvation-promoted leaf senescence in rice. Plant Physiol 195, 2176-2194.

DOI PMID |

| [7] | Chen HY, Huh JH, Yu YC, Ho LH, Chen LQ, Tholl D, Frommer WB, Guo WJ (2015). The Arabidopsis vacuolar sugar transporter SWEET2 limits carbon sequestration from roots and restricts Pythium infection. Plant J 83, 1046-1058. |

| [8] | Chen LQ, Hou BH, Lalonde S, Takanaga H, Hartung ML, Qu XQ, Guo WJ, Kim JG, Underwood W, Chaudhuri B, Chermak D, Antony G, White FF, Somerville SC, Mudgett MB, Frommer WB (2010). Sugar transporters for intercellular exchange and nutrition of pathogens. Nature 468, 527-532. |

| [9] | Chen QC, Hu T, Li XH, Song CP, Zhu JK, Chen LQ, Zhao Y (2022). Phosphorylation of SWEET sucrose transporters regulates plant root: shoot ratio under drought. Nat Plants 8, 68-77. |

| [10] | Cohn M, Bart RS, Shybut M, Dahlbeck D, Gomez M, Morbitzer R, Hou BH, Frommer WB, Lahaye T, Staskawicz BJ (2014). Xanthomonas axonopodis virulence is promoted by a transcription activator-like effector-mediated induction of a SWEET sugar transporter in cassava. Mol Plant Microbe Interact 27, 1186-1198. |

| [11] | Du YL, Zhao Q, Chen LR, Yao XD, Zhang HJ, Wu JJ, Xie FT (2020). Effect of drought stress during soybean R2-R6 growth stages on sucrose metabolism in leaf and seed. Int J Mol Sci 21, 618. |

| [12] | Durand M, Porcheron B, Hennion N, Maurousset L, Lemoine R, Pourtau N (2016). Water deficit enhances C export to the roots in Arabidopsis thaliana plants with contribution of sucrose transporters in both shoot and roots. Plant Physiol 170, 1460-1479. |

| [13] | Eom JS, Chen LQ, Sosso D, Julius BT, Lin IW, Qu XQ, Braun DM, Frommer WB (2015). SWEETs, transporters for intracellular and intercellular sugar translocation. Curr Opin Plant Biol 25, 53-62. |

| [14] | Fakher B, Ashraf MA, Wang LL, Wang XM, Zheng P, Aslam M, Qin Y (2023). Pineapple SWEET10 is a glucose transporter. Hortic Res 10, uhad175. |

| [15] | Fan XW, Sun JL, Cai Z, Zhang F, Li YZ, Palta JA (2023). MeSWEET15a/b genes play a role in the resistance of cassava (Manihot esculenta Crantz) to water and salt stress by modulating sugar distribution. Plant Physiol Biochem 194, 394-405. |

| [16] | Feng CY, Han JX, Han XX, Jiang J (2015). Genome-wide identification, phylogeny, and expression analysis of the SWEET gene family in tomato. Gene 573, 261-272. |

| [17] | Gao Y, Xue CY, Liu JM, He Y, Mei Q, Wei SH, Xuan YH (2021). Sheath blight resistance in rice is negatively regulated by WRKY53 via SWEET2a activation. Biochem Biophys Res Commun 585, 117-123. |

| [18] | Gao Y, Zhang C, Han X, Wang ZY, Ma L, Yuan DP, Wu JN, Zhu XF, Liu JM, Li DP, Hu YB, Xuan YH (2018). Inhibition of OsSWEET11 function in mesophyll cells improves resistance of rice to sheath blight disease. Mol Plant Pathol 19, 2149-2161. |

| [19] | Gautam T, Dutta M, Jaiswal V, Zinta G, Gahlaut V, Kumar S (2022). Emerging roles of SWEET sugar transporters in plant development and abiotic stress responses. Cells 11, 1303. |

| [20] |

Gujjar RS, Roytrakul S, Chuekong W, Supaibulwatana K (2021). A synthetic cytokinin influences the accumulation of leaf soluble sugars and sugar transporters, and enhances the drought adaptability in rice. 3 Biotech 11, 369.

DOI PMID |

| [21] | Guo WJ, Nagy R, Chen HY, Pfrunder S, Yu YC, Santelia D, Frommer WB, Martinoia E (2014). SWEET17, a facilitative transporter, mediates fructose transport across the tonoplast of Arabidopsis roots and leaves. Plant Physiol 164, 777-789. |

| [22] |

Han L, Zhu YP, Liu M, Zhou Y, Lu GY, Lan L, Wang XP, Zhao YF, Zhang XC (2017). Molecular mechanism of substrate recognition and transport by the AtSWEET13 sugar transporter. Proc Natl Acad Sci USA 114, 10089-10094.

DOI PMID |

| [23] | Han XW, Han S, Zhu YX, Liu YQ, Gao SH, Yin JL, Wang F, Yao MH (2023). Genome-wide identification and expression analysis of the SWEET gene family in Capsicum annuum L. Int J Mol Sci 24, 17408. |

| [24] | Hu XB, Li SJ, Lin XH, Fang HT, Shi YN, Grierson D, Chen KS (2021). Transcription factor CitERF16 is involved in citrus fruit sucrose accumulation by activating CitSWEET11d. Front Plant Sci 12, 809619. |

| [25] | Hu Y, Zhang JL, Jia HG, Sosso D, Li T, Frommer WB, Yang B, White FF, Wang N, Jones JB (2014). Lateral organ boundaries 1is a disease susceptibility gene for citrus bacterial canker disease. Proc Natl Acad Sci USA 111, E521-E529. |

| [26] | Huang XL, Zhang YY, Wang LL, Dong XY, Hu WX, Jiang M, Chen G, An G, Xiong F, Wu YF (2021). OsDOF11 affects nitrogen metabolism by sucrose transport signaling in rice (Oryza sativa L.). Front Plant Sci 12, 703034. |

| [27] | Isoda R, Palmai Z, Yoshinari A, Chen LQ, Tama F, Frommer WB, Nakamura M (2022). SWEET13 transport of sucrose, but not gibberellin, restores male fertility in Arabidopsis sweet13; 14. Proc Natl Acad Sci USA 119, e2207558119. |

| [28] | Ji JL, Yang LM, Fang ZY, Zhang YY, Zhuang M, Lv HH, Wang Y (2022). Plant SWEET family of sugar transporters: structure, evolution and biological functions. Biomolecules 12, 205. |

| [29] | Jiang L, Song C, Zhu X, Yang JK (2021). SWEET transporters and the potential functions of these sequences in tea (Camellia sinensis). Front Genet 12, 655843. |

| [30] |

Kanno Y, Oikawa T, Chiba Y, Ishimaru Y, Shimizu T, Sano N, Koshiba T, Kamiya Y, Ueda M, Seo M (2016). AtSWEET13 and AtSWEET14 regulate gibberellin-mediated physiological processes. Nat Commun 7, 13245.

DOI PMID |

| [31] | Kim P, Xue CY, Song HD, Gao Y, Feng L, Li YH, Xuan YH (2021). Tissue-specific activation of DOF11 promotes rice resistance to sheath blight disease and increases grain weight via activation of SWEET14. Plant Biotechnol J 19, 409-411. |

| [32] |

Li JB, Wang DX, Sun SY, Sun LL, Zong J, Lei YQ, Yu J, Liang WQ, Zhang DB (2022). The regulatory role of CARBON STARVED ANTHER-mediated photoperiod-dependent male fertility in rice. Plant Physiol 189, 955-971.

DOI PMID |

| [33] | Li LQ, Lyu CC, Li JH, Wan CY, Liu L, Xie MQ, Zuo RJ, Ni S, Liu F, Zeng FC, Lu YF, Yu LP, Huang XL, Wang XY, Lu LM (2020a). Quantitative proteomic analysis of alligator weed leaves reveals that cationic peroxidase 1 plays vital roles in the potassium deficiency stress response. Int J Mol Sci 21, 2537. |

| [34] | Li P, Zhou H, Shi XL, Yu B, Zhou Y, Chen SL, Wang YF, Peng Y, Meyer RC, Smeekens SC, Teng S (2014). The ABI4-induced Arabidopsis ANAC060transcription factor attenuates ABA signaling and renders seedlings sugar insensitive when present in the nucleus. PLoS Genet 10, e1004213. |

| [35] | Li ST, Xu YF, Chang W, Liu YJ, Gu Y, Zhu H, Li JN, Lu K (2022). Bna.C02SWEET15 positively regulates the flowering time of rapeseed through photoperiodic pathway. Acta Agron Sin 48, 1938-1947. (in Chinese) |

|

李胜婷, 徐远芳, 常玮, 刘亚俊, 谷嫄, 朱红, 李加纳, 卢坤 (2022). Bna.C02SWEET15通过光周期途径正向调控油菜开花时间. 作物学报 48, 1938-1947.

DOI |

|

| [36] |

Li XM, Chen ZH, Li HY, Yue L, Tan CR, Liu HJ, Hu YL, Yang YH, Yao XN, Kong LP, Huang X, Yu B, Zhang CY, Guan YF, Liu BH, Kong FJ, Hou XL (2024). Dt1 inhibits SWEET-mediated sucrose transport to regulate photoperiod-dependent seed weight in soybean. Mol Plant 17, 496-508.

DOI PMID |

| [37] | Li XY, Guo W, Li JC, Yue PT, Bu HD, Jiang J, Liu WT, Xu YX, Yuan H, Li T, Wang AD (2020b). Histone acetylation at the promoter for the transcription factor PuWRKY31 affects sucrose accumulation in pear fruit. Plant Physiol 182, 2035-2046. |

| [38] | Li Y, Wang YN, Zhang H, Zhang Q, Zhai H, Liu QC, He SZ (2017). The plasma membrane-localized sucrose transporter IbSWEET10 contributes to the resistance of sweet potato to Fusarium oxysporum. Front Plant Sci 8, 197. |

| [39] | Liu WX, Peng B, Song AP, Jiang JF, Chen FD (2020). Sugar transporter, CmSWEET17, promotes bud outgrowth in Chrysanthemum morifolium. Genes 11, 26. |

| [40] |

Manck-Götzenberger J, Requena N (2016). Arbuscular mycorrhiza symbiosis induces a major transcriptional reprogramming of the potato SWEET sugar transporter family. Front Plant Sci 7, 487.

DOI PMID |

| [41] |

Maruyama K, Takeda M, Kidokoro S, Yamada K, Sakuma Y, Urano K, Fujita M, Yoshiwara K, Matsukura S, Morishita Y, Sasaki R, Suzuki H, Saito K, Shibata D, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K (2009). Metabolic pathways involved in cold acclimation identified by integrated analysis of metabolites and transcripts regulated by DREB1A and DREB2A. Plant Physiol 150, 1972-1980.

DOI PMID |

| [42] | Mathan J, Singh A, Ranjan A (2021). Sucrose transport in response to drought and salt stress involves ABA-mediated induction of OsSWEET13and OsSWEET15 in rice. Physiol Plant 171, 620-637. |

| [43] |

Morii M, Sugihara A, Takehara S, Kanno Y, Kawai K, Hobo T, Hattori M, Yoshimura H, Seo M, Ueguchi-Tanaka M (2020). The dual function of OsSWEET3a as a gibberellin and glucose transporter is important for young shoot development in rice. Plant Cell Physiol 61, 1935-1945.

DOI PMID |

| [44] |

Niittylä T, Fuglsang AT, Palmgren MG, Frommer WB, Schulze WX (2007). Temporal analysis of sucrose-induced phosphorylation changes in plasma membrane proteins of Arabidopsis. Mol Cell Proteomics 6, 1711-1726.

DOI PMID |

| [45] |

Oliva R, Ji CH, Atienza-Grande G, Huguet-Tapia JC, Perez-Quintero A, Li T, Eom JS, Li CH, Nguyen H, Liu B, Auguy F, Sciallano C, van Luu T, Dossa GS, Cunnac S, Schmidt SM, Slamet-Loedin IH, Vera Cruz C, Szurek B, Frommer WB, White FF, Yang B (2019). Broad-spectrum resistance to bacterial blight in rice using genome editing. Nat Biotechnol 37, 1344-1350.

DOI PMID |

| [46] | Pan ZQ, Bajsa-Hirschel J, Vaughn JN, Rimando AM, Baerson SR, Duke SO (2021). In vivo assembly of the sorgoleone biosynthetic pathway and its impact on agroinfiltrated leaves of Nicotiana benthamiana. New Phytol 230, 683-697. |

| [47] | Parker JL, Newstead S (2017). Structural basis of nucleotide sugar transport across the Golgi membrane. Nature 551, 521-524. |

| [48] |

Phukan UJ, Jeena GS, Tripathi V, Shukla RK (2018). MaRAP2-4, a waterlogging-responsive ERF from Mentha, regulates bidirectional sugar transporter AtSWEET10 to modulate stress response in Arabidopsis. Plant Biotechnol J 16, 221-233.

DOI PMID |

| [49] | Qin DD, Wu HY, Peng HR, Yao YY, Ni ZF, Li ZX, Zhou CL, Sun QX (2008). Heat stress-responsive transcriptome analysis in heat susceptible and tolerant wheat (Triticum aestivum L.) by using wheat genome array. BMC Genomics 9, 432. |

| [50] | Radchuk V, Belew ZM, Gündel A, Mayer S, Hilo A, Hensel G, Sharma R, Neumann K, Ortleb S, Wagner S, Muszynska A, Crocoll C, Xu DY, Hoffie I, Kumlehn J, Fuchs J, Peleke FF, Szymanski JJ, Rolletschek H, Nour-Eldin HH, Borisjuk L (2023). SWEET11b transports both sugar and cytokinin in developing barley grains. Plant Cell 35, 2186-2207. |

| [51] | Salvi P, Agarrwal R, Kajal, Gandass N, Manna M, Kaur H, Deshmukh R (2022). Sugar transporters and their molecular tradeoffs during abiotic stress responses in plants. Physiol Plant 174, e13652. |

| [52] | Seo PJ, Park JM, Kang SK, Kim SG, Park CM (2011). An Arabidopsis senescence-associated protein SAG29 regulates cell viability under high salinity. Planta 233, 189-200. |

| [53] | Singh J, Das S, Gupta KJ, Ranjan A, Foyer CH, Thakur JK (2023). Physiological implications of SWEETs in plants and their potential applications in improving source-sink relationships for enhanced yield. Plant Biotechnol J 21, 1528-1541. |

| [54] | Singh J, James D, Das S, Patel MK, Sutar RR, Achary VMM, Goel N, Gupta KJ, Reddy MK, Jha G, Sonti RV, Foyer CH, Thakur JK, Tripathy BC (2024). Co-overexpression of SWEET sucrose transporters modulates sucrose synthesis and defence responses to enhance immunity against bacterial blight in rice. Plant Cell Environ 47, 2576-2594. |

| [55] | Sun CH, Wang Y, Yang XR, Tang L, Wan CM, Liu JQ, Chen CP, Zhang HS, He CC, Liu CQ, Wang Q, Zhang K, Zhang WF, Yang B, Li SC, Zhu J, Sun YJ, Li WT, Zhou YH, Wang PR, Deng XJ (2023). MATE transporter GFD1 cooperates with sugar transporters, mediates carbohydrate partitioning and controls grain-filling duration, grain size and number in rice. Plant Biotechnol J 21, 621-634. |

| [56] | Sun MX, Zhang ZQ, Ren ZY, Wang XX, Sun WJ, Feng HJ, Zhao JJ, Zhang F, Li W, Ma XF, Yang DG (2021). The GhSWEET42 glucose transporter participates in Verticillium dahliae infection in cotton. Front Plant Sci 12, 690754. |

| [57] |

Sun WJ, Gao ZY, Wang J, Huang YQ, Chen Y, Li JF, Lv ML, Wang J, Luo M, Zuo KJ (2019). Cotton fiber elongation requires the transcription factor GhMYB212 to regulate sucrose transportation into expanding fibers. New Phytol 222, 864-881.

DOI PMID |

| [58] | Suwa R, Hakata H, Hara H, El-Shemy HA, Adu-Gyamfi JJ, Nguyen NT, Kanai S, Lightfoot DA, Mohapatra PK, Fujita K (2010). High temperature effects on photosynthate partitioning and sugar metabolism during ear expansion in maize (Zea mays L.) genotypes. Plant Physiol Biochem 48, 124-130. |

| [59] | Tao YY, Cheung LS, Li S, Eom JS, Chen LQ, Xu Y, Perry K, Frommer WB, Feng L (2015). Structure of a eukaryotic SWEET transporter in a homotrimeric complex. Nature 527, 259-263. |

| [60] | Valifard M, Khan A, Berg J, Le Hir R, Pommerrenig B, Neuhaus HE, Keller I (2024). Carbohydrate distribution via SWEET17 is critical for Arabidopsis inflorescence branching under drought. J Exp Bot 75, 3903-3919. |

| [61] |

Valifard M, Le Hir R, Müller J, Scheuring D, Neuhaus HE, Pommerrenig B (2021). Vacuolar fructose transporter SWEET17 is critical for root development and drought tolerance. Plant Physiol 187, 2716-2730.

DOI PMID |

| [62] | Wang DX, Li JB, Sun LL, Hu YY, Yu J, Wang CH, Zhang FL, Hou HL, Liang WQ, Zhang DB (2021a). Two rice MYB transcription factors maintain male fertility in response to photoperiod by modulating sugar partitioning. New Phytol 231, 1612-1629. |

| [63] | Wang HM (2024). Cloning and Functional Analysis of AhSWEET Genes from Peanut. Master’s thesis. Shijiazhuang: Hebei University of Science and Technology. pp. 1-99. (in Chinese) |

| 王鸿梅 (2024). 花生AhSWEET基因的克隆与功能研究. 硕士论文. 石家庄: 河北科技大学. pp. 1-99. | |

| [64] | Wang J, Xue XY, Zeng HQ, Li JK, Chen LQ (2022). Sucrose rather than GA transported by AtSWEET13 and AtSWEET14 supports pollen fitness at late anther development stages. New Phytol 236, 525-537. |

| [65] | Wang JF, Wang YP, Zhang J, Ren Y, Li MY, Tian SW, Yu YT, Zuo Y, Gong GY, Zhang HY, Guo SG, Xu Y (2021b). The NAC transcription factor ClNAC68 positively regulates sugar content and seed development in watermelon by repressing ClINV and ClGH3.6. Hortic Res 8, 214. |

| [66] |

Wang L, Yao LN, Hao XY, Li NN, Qian WJ, Yue C, Ding CQ, Zeng JM, Yang YJ, Wang XC (2018). Tea plant SWEET transporters: expression profiling, sugar transport, and the involvement of CsSWEET 16 in modifying cold tolerance in Arabidopsis. Plant Mol Biol 96, 577-592.

DOI PMID |

| [67] |

Wang SD, Yokosho K, Guo RZ, Whelan J, Ruan YL, Ma JF, Shou HX (2019). The soybean sugar transporter GmSWEET15 mediates sucrose export from endosperm to early embryo. Plant Physiol 180, 2133-2141.

DOI PMID |

| [68] | Wang X, Ju YH, Wu T, Kong LG, Yuan M, Liu HF, Chen XS, Chu ZH (2024a). The clade III subfamily of OsSWEETs directly suppresses rice immunity by interacting with OsHMGB1 and OsHsp20L. Plant Biotechnol J 22, 2186-2200. |

| [69] | Wang YP, Wu FL, Zou RF, Xu MY, Shan HC, Cheng BJ, Li XY (2024b). The maize sugar transporters ZmSWEET15a and ZmSWEET15b positively regulate salt tolerance in plants. Plant Physiol Biochem 213, 108845. |

| [70] | Wang YT, Zhao H, Xu LY, Zhang HT, Xing HJ, Fu Y, Zhu L (2023). PUB30-mediated downregulation of the HB24- SWEET11 module is involved in root growth inhibition under salt stress by attenuating sucrose supply in Arabidopsis. New Phytol 237, 1667-1683. |

| [71] | Weigle AT, Shukla D (2024). The Arabidopsis AtSWEET13 transporter discriminates sugars by selective facial and positional substrate recognition. Commun Biol 7, 764. |

| [72] | Wu DX, Cao YN, Wang DJ, Zong GXN, Han KX, Zhang W, Qi YH, Xu GH, Zhang YL (2024a). Auxin receptor OsTIR1 mediates auxin signaling during seed filling in rice. Plant Physiol 194, 2434-2448. |

| [73] | Wu YD, Di TM, Wu ZJ, Peng J, Wang J, Zhang KX, He MM, Li NN, Hao XY, Fang WP, Wang XC, Wang L (2024b). CsLHY positively regulates cold tolerance by activating CsSWEET17in tea plants. Plant Physiol Biochem 207, 108341. |

| [74] | Wu YF, Lee SK, Yoo Y, Wei JH, Kwon SY, Lee SW, Jeon JS, An G (2018). Rice transcription factor OsDOF11 modulates sugar transport by promoting expression of sucrose transporter and SWEET genes. Mol Plant 11, 833-845. |

| [75] | Wu YF, Wang LL, Ansah EO, Peng WMH, Zhang WY, Li P, An G, Xiong F (2022a). The sucrose transport regulator OsDOF11 mediates cytokinin degradation during rice development. Plant Physiol 189, 1083-1094. |

| [76] | Wu YT, Wu PZ, Xu SM, Chen YP, Li MR, Wu GJ, Jiang HW (2022b). Genome-wide identification, expression patterns and sugar transport of the physic nut SWEET gene family and a functional analysis of JcSWEET16 in Arabidopsis. Int J Mol Sci 23, 5391. |

| [77] | Xu LH, Xiao LY, Xiao YN, Peng DL, Xiao XQ, Huang WK, Gheysen G, Wang GF (2021). Plasmodesmata play pivotal role in sucrose supply to Meloidogyne graminicola-caused giant cells in rice. Mol Plant Pathol 22, 539-550. |

| [78] | Yang S, Fu YW, Zhang Y, Yuan DP, Li S, Kumar V, Mei Q, Xuan YH (2023). Rhizoctonia solani transcriptional activator interacts with rice WRKY53 and grassy tiller 1 to activate SWEET transporters for nutrition. J Adv Res 50, 1-12. |

| [79] | Yao TS, Gai XT, Pu ZJ, Gao Y, Xuan YH (2022). From functional characterization to the application of SWEET sugar transporters in plant resistance breeding. J Agric Food Chem 70, 5273-5283. |

| [80] | Yuan M, Chu ZH, Li XH, Xu CG, Wang SP (2010). The bacterial pathogen Xanthomonas oryzae overcomes rice defenses by regulating host copper redistribution. Plant Cell 22, 3164-3176. |

| [81] | Zeng X, Luo YF, Vu NTQ, Shen SJ, Xia KF, Zhang MY (2020). CRISPR/Cas9-mediated mutation of OsSWEET14 in rice cv. Zhonghua11 confers resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae without yield penalty. BMC Plant Biol 20, 313. |

| [82] | Zeng Z, Lyu T, Lyu YM (2022). LoSWEET14, a sugar transporter in Lily, is regulated by transcription factor LoABF2to participate in the ABA signaling pathway and enhance tolerance to multiple abiotic stresses in tobacco. Int J Mol Sci 23, 15093. |

| [83] | Zhang H, Liang WQ, Yang XJ, Luo X, Jiang N, Ma H, Zhang DB (2010). Carbon starved anther encodes a MYB domain protein that regulates sugar partitioning required for rice pollen development. Plant Cell 22, 672-689. |

| [84] | Zhang QQ, Wang X, Zhao TY, Luo JF, Liu X, Jiang J (2024). CYTOSOLIC INVERTASE2 regulates flowering and reactive oxygen species-triggered programmed cell death in tomato. Plant Physiol 196, 1110-1125. |

| [85] | Zhang SH, Wang H, Wang T, Zhang J, Liu WJ, Fang HC, Zhang ZY, Peng FT, Chen XS, Wang N (2023). Abscisic acid and regulation of the sugar transporter gene MdSWEET9b promote apple sugar accumulation. Plant Physiol 192, 2081-2101. |

| [86] |

Zhang W, Wang SY, Yu FW, Tang J, Shan X, Bao K, Yu L, Wang H, Fei ZJ, Li JB (2019). Genome-wide characterization and expression profiling of SWEET genes in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) reveal their roles in chilling and clubroot disease responses. BMC Genomics 20, 93.

DOI PMID |

| [87] | Zhang Y, Zhang DB, Liu M (2015). The molecular mechanism of long-distance sugar transport in plants. Chin Bull Bot 50, 107-121. (in Chinese) |

|

张懿, 张大兵, 刘曼 (2015). 植物体内糖分子的长距离运输及其分子机制. 植物学报 50, 107-121.

DOI |

|

| [88] | Zhao WT, Jung S, Schubert S (2019). Transcription profile analysis identifies marker genes to distinguish salt shock and salt stress after stepwise acclimation in Arabidopsis thaliana and Zea mays. Plant Physiol Biochem 143, 232-245. |

| [89] | Zheng L, Zhao S, Zhou Y, Yang G, Chen A, Li X, Wang J, Tian J, Liao H, Wang X (2023). The soybean sugar transporter GmSWEET6 participates in sucrose transport towards fungi during arbuscular mycorrhizal symbiosis. Plant Cell Environ 47, 1041-1052. |

| [90] | Zhou Y, Liu L, Huang WF, Yuan M, Zhou F, Li XH, Lin YJ (2014). Overexpression of OsSWEET5in rice causes growth retardation and precocious senescence. PLoS One 9, e94210. |

| [1] | 江亚楠, 徐雨青, 魏毅铤, 陈钧, 张容菀, 赵蓓蓓, 林宇翔, 饶玉春. 水稻抗病调控机制研究进展[J]. 植物学报, 2025, 60(5): 734-748. |

| [2] | 吴玉俊, 李英菊, 罗巧玉, 马永贵. 光控植物免疫: 从光信号通路到免疫应答的调控网络[J]. 植物学报, 2025, 60(5): 786-803. |

| [3] | 谢涛, 章一帆, 刘云辉, 游慧玉, 夏季奔奔, 马蓉, 张春妮, 华学军. 植物线粒体铁硫簇合成系统及其调控的研究进展[J]. 植物学报, 2025, 60(4): 499-514. |

| [4] | 熊良林, 梁国鲁, 郭启高, 景丹龙. 基因可变剪接调控植物响应非生物胁迫研究进展[J]. 植物学报, 2025, 60(3): 435-448. |

| [5] | 石雅琦, 刘海双, 柯瑾, 马清, 王锁民. 植物环核苷酸门控离子通道研究进展[J]. 植物学报, 2025, 60(2): 294-306. |

| [6] | 王亚萍, 包文泉, 白玉娥. 单细胞转录组学在植物生长发育及胁迫响应中的应用进展[J]. 植物学报, 2025, 60(1): 101-113. |

| [7] | 夏婧, 饶玉春, 曹丹芸, 王逸, 柳林昕, 徐雅婷, 牟望舒, 薛大伟. 水稻中乙烯生物合成关键酶OsACS和OsACO调控机制研究进展[J]. 植物学报, 2024, 59(2): 291-301. |

| [8] | 杜志烨, 李明玉, 陈稷, 黄进. 植物胁迫相关蛋白功能研究进展[J]. 植物学报, 2024, 59(1): 110-121. |

| [9] | 戴若惠, 钱心妤, 孙静蕾, 芦涛, 贾绮玮, 陆天麒, 路梅, 饶玉春. 水稻叶色调控机制及相关基因研究进展[J]. 植物学报, 2023, 58(5): 799-812. |

| [10] | 园园, 恩和巴雅尔, 齐艳华. 植物GH3基因家族生物学功能研究进展[J]. 植物学报, 2023, 58(5): 770-782. |

| [11] | 李聪, 齐立娟, 谷晓峰, 李继刚. 植物光信号途径重要新调控因子TZP的研究进展[J]. 植物学报, 2022, 57(5): 579-587. |

| [12] | 张璐,何新华. C3和C4植物的氮素利用机制[J]. 植物学报, 2020, 55(2): 228-239. |

| [13] | 刘洋, 张静, 王秋玲, 侯岁稳. 植物细胞自噬研究进展[J]. 植物学报, 2018, 53(1): 5-16. |

| [14] | 孙万梅, 王晓珠, 韩二琴, 韩丽, 孙丽萍, 彭再慧, 王邦俊. 亲免素在植物体内的功能研究进展[J]. 植物学报, 2017, 52(6): 808-819. |

| [15] | 徐晓鹏, 傅向东, 廖红. 植物铵态氮同化及其调控机制的研究进展[J]. 植物学报, 2016, 51(2): 152-166. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||