|

|

||

|

重要林木樟科植物全基因组测序研究进展

植物学报

2024, 59 (2):

302-318.

DOI: 10.11983/CBB23035

近年来, 随着测序技术的革新、测序成本的降低和生物信息学软件的开发, 植物全基因组研究蓬勃发展。樟科(Lauraceae)隶属被子植物木兰类, 泛热带分布, 物种多样性高, 其中很多物种具有重要的经济和生态价值, 目前已发表包括8个物种的13个基因组。该文从樟科全基因组研究现状、基因组特征、起源和进化以及功能基因和基因家族4个方面进行综述, 着重介绍基于组学数据的木兰类及樟科的系统发生、樟科经历的多倍化事件以及与樟科花器官进化和代谢产物相关的基因鉴定。结合研究现状展望了樟科基因组研究的发展方向, 建议通过增加测序基因组分支的代表性并关注具有特殊价值的物种, 及研究物种特异性功能基因以加深对该家族基因功能和进化的理解。  View image in article

图6

樟科基因组功能基因研究热点

正文中引用本图/表的段落

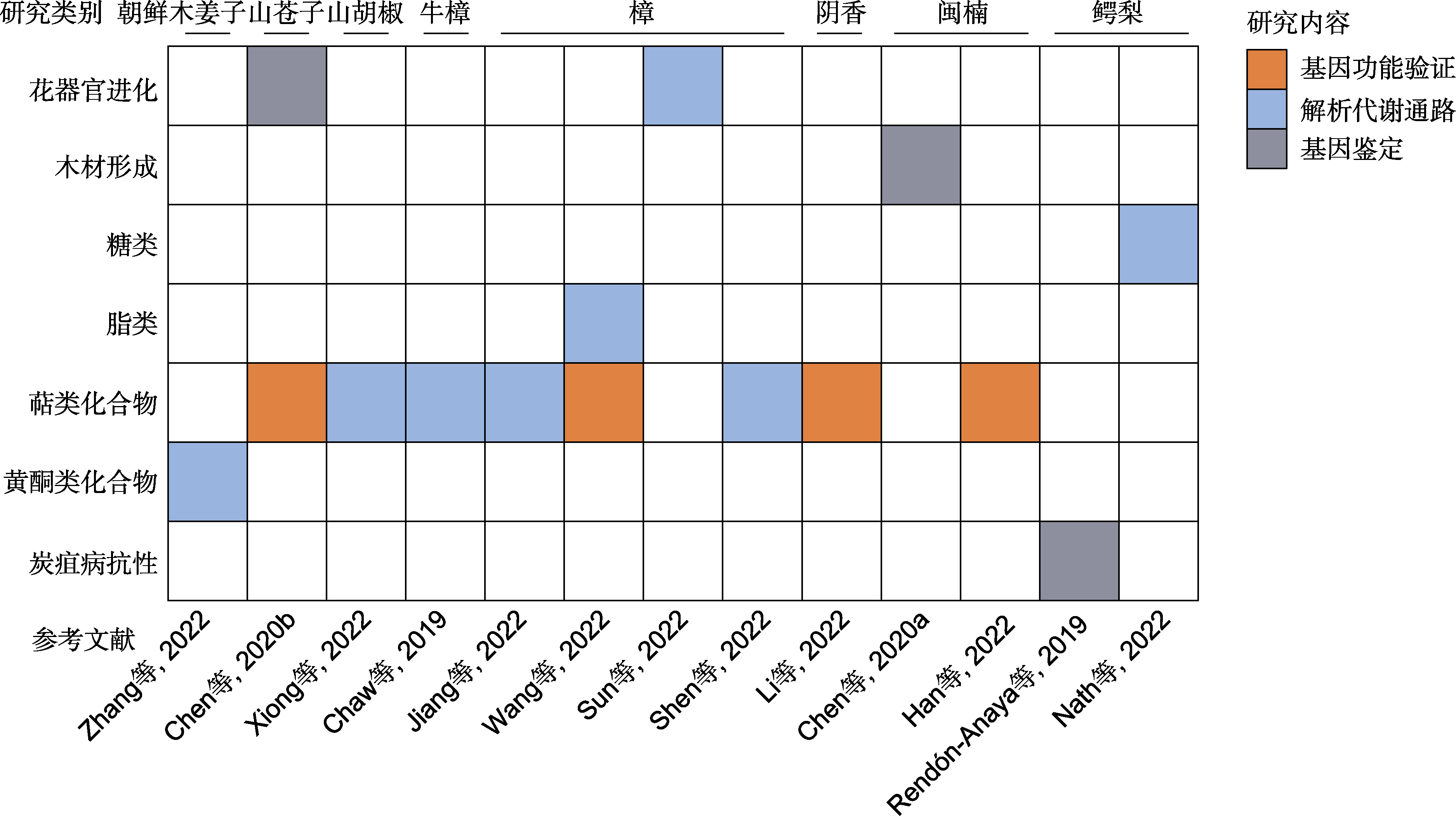

在樟科基因组中, 花器官进化、木材生长、代谢产物合成和炭疽病抗性等相关基因已得到研究(图6)。通过山苍子基因组结合转录组数据, 发现1个高度保守的参与花序形态发生的基因FUWA (PETAL LOSS)所构建的花序系统发育与樟科物种的系统进化相对应, 揭示了樟科花序从穗状花序、穗状圆锥花序向聚伞形圆锥花序、假伞形花序, 进而到伞形花序演变的规律(Chen et al., 2020b)。Sun等(2022a)在樟的基因组研究中通过花发育相关基因的表达分析和qRT- PCR验证早期被子植物花器官广泛活跃的祖先ABCDE模型。Nath等(2022)解析了鳄梨基因组中独特的庚糖生物合成途径, 发现其涉及景天庚酮糖1,7-二磷酸(sedoheptuloase 1,7-bisphosphate)这一中间体。在其基因组中还观察到大量内切葡聚糖酶基因, 支持鳄梨具有与纤维素酶有关的果实成熟机制, 这与大多数水果以内聚半乳糖醛酸酶作为糖苷酶和水解酶参与植物组织的浸渍以及软腐烂的机制不同(Wakabayashi, 2000)。Wang等(2022)通过比较樟和其它樟科植物鳄梨、牛樟、闽楠和山苍子的基因组, 筛选出中碳链油脂合成的关键候选基因FatB1 (终止脂肪酸碳链延伸)、type-B LPAAT和DGAT2b (参与甘油三酯装配), 并绘制出中链甘油三酯(medium-chain triglyceride)合成途径。

樟科植物基因组中功能基因的鉴定涉及内容丰富, 但整体研究不够深入, 仍停留在基因鉴定和解析代谢通路层面, 仅有萜类化合物相关基因进行了功能验证(图6)。萜类化合物主要包括单萜、倍半萜和不规则萜类, 是结构多样化代谢产物中最大的一类(Christianson, 2017)。它们在植物生理功能中起至关重要的作用, 包括生长发育、环境适应、吸引传粉者以及抗病虫害和高温, 也是花和果实香味形成的重要活性物质(Nagegowda, 2020; Jia et al., 2022)。萜类合成酶(terpene synthase, TPS)是植物多样化萜类骨架形成的关键, 将甲基赤藓糖醇-4-磷酸途径(methylerythritol-4-phosphate pathway, MEP)或甲羟戊酸途径(mevalonate pathway, MVA)产物进一步催化生成各种萜烯类化合物(Jia et al., 2022)。樟科植物产生的挥发性有机化合物在香料和香水工业中具有很高的应用价值(中国科学院中国植物志编辑委员会, 1982)。不同樟科树种产生的芳香族化合物成分不同, 主要是萜类及其衍生物(Xiong et al., 2022), 山苍子、月桂和樟的气味主要由不同的单萜类化合物组成, 而楠属物种气味主要为倍半萜类化合物(Joshi et al., 2009; Han et al., 2022)。因此, 揭示萜类合酶基因家族重要基因的代谢途径, 探究萜类合酶基因家族在樟科中的演化是樟科基因组研究的热点。

总体来说, 樟科基因组研究呈现3个明显的特点。(1) 樟科基因组特征信息十分匮乏。除樟族、月桂族和鳄梨族以外的樟科物种基因组大小未见报道(图2; 表1)。(2) 已测序物种明显地向中国分布及有经济价值的物种倾斜。首先, 测序物种主要集中在樟和闽楠等作为化学物质原料或提供优质木材的经济树种。其次, 2019年以来一直是我国学者在主导樟科基因组研究, 已发表的基因组中, 仅鳄梨基因组由国外学者报道, 其余全部为中国学者对国产种类的研究报道。此外, 已发表的樟科基因组集中在核心樟类群(core Lauraceae), 对樟科原始分支棠桂族、厚壳桂族、新樟族、檬果樟族及无根藤族等缺少研究(图2)。最后, 在空间分布上, 测序种类表现出明显的亚洲分布倾向, 作为樟科分布中心的热带非洲和南美洲物种(除鳄梨外)未有涉及, 这也与参与樟科基因组研究的中国学者居多有关。(3) 功能基因的挖掘不够深入。目前, 学者们侧重于挖掘重要的功能基因并解析其分子机制, 但樟科基因组研究还停留在基因层面, 缺少功能基因的验证及具体机制探究, 除TPS基因家族在樟科的起源与进化得到探讨外(Han et al., 2022), 对功能基因的系统研究和比较分析十分缺乏(图6)。此外, 与花器官进化、木材形成和代谢产物合成相关的功能基因是研究热点, 而樟科作为被子植物基部类群, 其经历漫长的历史变迁仍在森林中占据优势的独特生物学特性尚未得到足够的关注(图6)。

(4) 对功能基因进行深入挖掘。樟科基因组功能基因的挖掘集中在与花器官进化、木材形成和代谢产物合成相关的基因, 且已挖掘的功能基因多数还未得到验证, 不利于基因的后续应用(图6)。解析与关键特征起源相关的功能基因和基因家族, 如落叶习性、单性花和寄生习性应受到更多关注。樟科因其特殊的系统发生位置, 在研究生物学特征的起源与进化上具有重要意义, 解析其关键特征起源的分子机制有助于揭开其作为原始类群至今繁盛的秘密。推动樟科重要物种高质量泛基因组研究将加深我们对其多样性的理解, 并发现与重要性状和环境适应相关的基因和变异, 为分子机制研究、品种选育和分子育种提供指导(Sun et al., 2022b; 郝晨路等, 2022)。以樟科重要的经济树种樟为例, 已发表的4个樟基因组在杂合度、编码基因数量和重复序列比例上具有明显差异(表1), 表现出个体间的遗传多样性(Jiang et al., 2022; Wang et al., 2022; Sun et al., 2022b; Shen et al., 2022)。泛基因组研究有助于我们理解种内个体间的差异, 进而更好地利用樟树资源。虽然目前泛基因组研究主要集中在农作物, 截至2021年末林木物种中仅苹果(Malus) (Wang et al., 2023b)和杨属(Populus) (Zhang et al., 2019)开展了泛基因组研究(郝晨路等, 2022)。但基因组规模大、复杂度高的林木物种泛基因组研究仍极具挑战性(Wang et al., 2023a)。随着技术的进步, 林木物种的泛基因组研究不仅能够促进对乔木起源的认识, 还能够解析森林建群种应对环境异质性的分子机制, 这对理解森林对环境变化的响应具有重要意义(郝晨路等, 2022; Wang et al., 2023a)。

本文的其它图/表

|