|

|

||

|

玉米雄性不育机理及其在工程核不育制种中的应用

植物学报

2024, 59 (6):

932-949.

DOI: 10.11983/CBB24078

玉米(Zea mays)是我国种植面积最大和总产量最高的第一大粮食作物, 同时也是杂种优势利用的典范。但与发达国家相比, 我国玉米生产仍然存在着平均单产偏低、突破性品种缺乏和杂交种生产成本高等突出问题。雄性不育系的应用可进一步提高玉米杂种优势的利用效率并最终提高单产。该文综述了玉米雄性不育的分类、基因克隆与机理解析以及分子调控网络构建最新研究进展, 系统介绍了已建立的玉米新型工程核不育技术体系及其应用前景, 为推动玉米雄性发育生物学研究与开展玉米雄性不育杂交育种和制种提供重要参考。  View image in article

图3

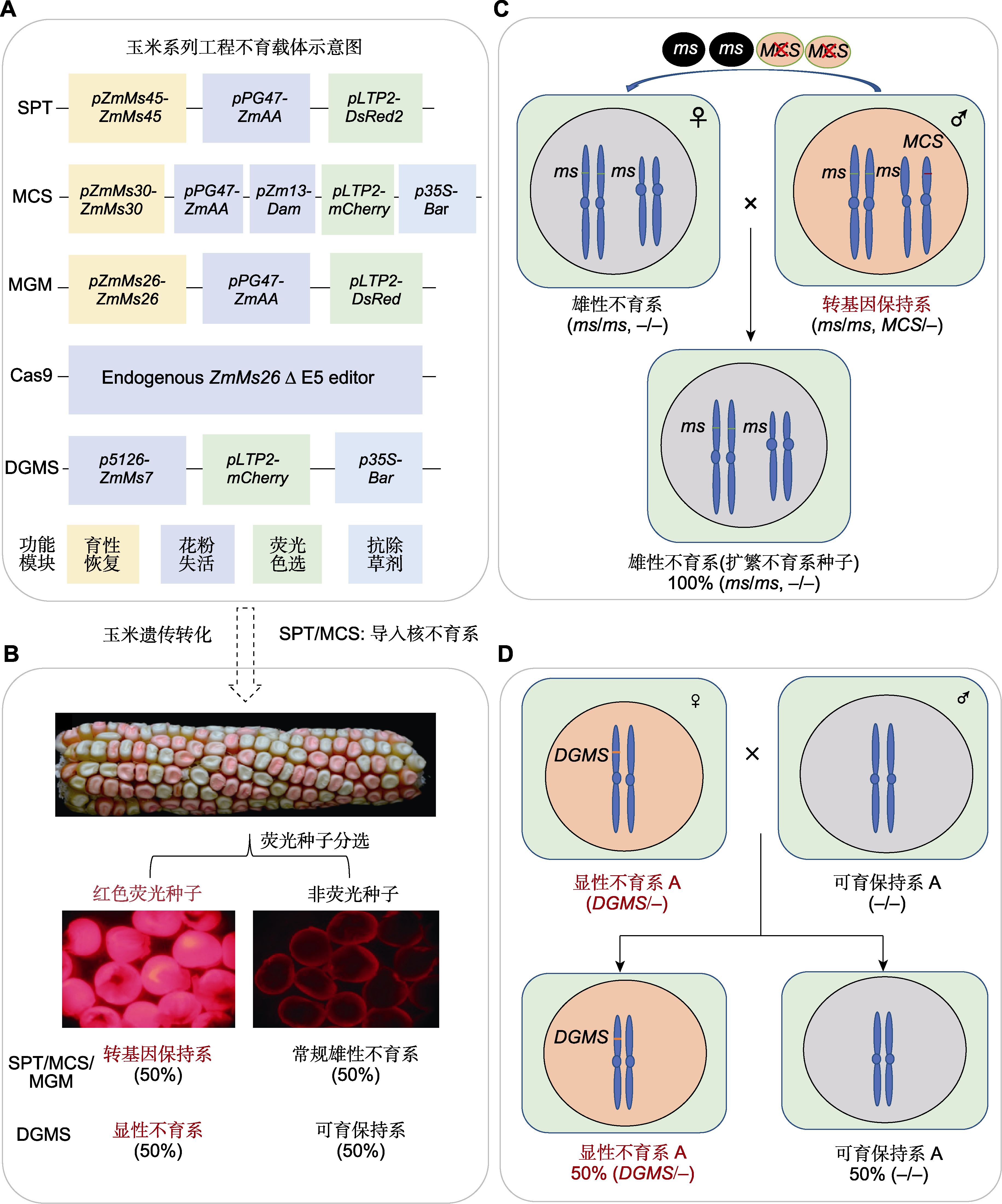

基于生物技术的玉米工程核不育技术体系

(A) 玉米系列工程不育载体(SPT、MCS、MGM+Cas9和DGMS); (B) 玉米工程核不育系及其保持系的分离; (C), (D) 玉米多控不育系(MCS)和显性不育系(DGMS)的繁殖

正文中引用本图/表的段落

基于生物技术建立的玉米隐性核不育技术体系, 主要包括SPT技术、多控不育(MCS)技术和可操作型核雄性不育保持系(MGM)技术。其基本原理为借助生物技术和分子设计育种, 通过构建一个同时含有3种功能元件(育性恢复、花粉失活和荧光标记)的转化载体, 转化玉米幼胚并获得转基因阳性株系, 然后导入玉米隐性核不育系中, 创制出隐性核不育系的转基因保持系(图3)。该转基因保持系自交后, 可产生50%的不育系种子(非荧光种子)和50%的保持系种子(荧光种子), 采用荧光色选技术可以高效分选正常颜色不育系和荧光保持系种子, 从而实现一系两用的目的。此外, 不育系与保持系杂交后, 可以产生100%的不育系种子, 实现规模化繁殖不育系, 并用于玉米不育化育种和制种。

玉米MGM技术除包括类似于SPT的载体外, 还包括一个针对玉米内源的育性控制基因(如ZmMs26)的CRISPR/Cas9基因编辑载体(图3)。两个载体共转化玉米, 可以同时创制玉米ms26雄性不育系及其转基因保持系(Qi et al., 2020)。与SPT和MCS技术相比, MGM技术的最大优势在于节省回交转育创制不同遗传背景不育系的时间, 不足在于由基因编辑创制的雄性不育系, 需要与转基因保持系一起接受农业农村部的转基因安全评价监管。

SPT-ZmMs44技术通过RNAi干涉ZmMs44的表达恢复Ms44显性不育突变体的育性, 然后结合荧光蛋白筛选标记pLTP2-DsRed可创制Ms44显性核不育系的转基因保持系, 进而实现该显性核不育系的规模化高效繁殖; 此外, 该显性核不育系玉米的氮利用效率和水分利用效率提高, 进而提高低氮和干旱条件下的玉米产量(Fox et al., 2017)。DGMS载体包括3个功能元件: 导致玉米显性核不育的p5126-ZmMs7、红色荧光蛋白元件pLTP52-mCherry和抗除草剂元件p35S-Bar (图3)。借助不依赖于受体遗传背景的玉米遗传转化体系, 利用该载体可快速创制不同遗传背景的杂合型显性核不育系。该显性核不育系用于玉米不育化育种和制种, 后代可分离出50%的显性不育杂交种和50%的可育杂交种(An et al., 2020)。根据物质能量守恒定律, 不育杂交种由于雄性不育节约的物质和能量, 可能更多地输送至发育中的雌穗, 从而促进玉米雌穗发育和籽粒增产。因此, DGMS技术具有巨大的应用潜力(Wan et al., 2021)。

本文的其它图/表

|