|

|

||

|

禾本科作物芒遗传研究进展

植物学报

2020, 55 (5):

613-622.

DOI: 10.11983/CBB19236

芒是许多禾本科作物穗部的重要结构, 不仅可以作为区分不同品种以及基因定位的重要形态标记, 而且在禾谷类作物的种子传播、籽粒灌浆、蒸腾作用及产量形成等方面起重要作用。该文综述了小麦(Triticum aestivum)、大麦(Hordeum vulgare)和水稻(Oryza sativa)芒的结构、功能与遗传调控机制研究进展, 以期为芒性状遗传机理的进一步研究及其在育种中的应用提供参考。  View image in article

图2

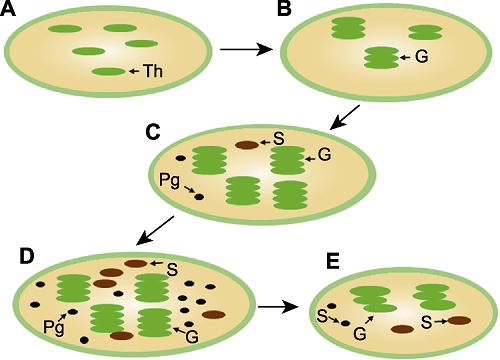

不同发育时期芒中叶绿体的结构

(A) 抽穗期; (B) 开花期; (C) 灌浆期; (D) 干物质形成期; (E) 成熟期。Th: 类囊体; G: 叶绿体基粒; Pg: 质体小球; S: 淀粉粒

正文中引用本图/表的段落

在小麦和大麦芒绿色组织中, 绿色细胞常呈不规则形状, 含有丰富的叶绿体。不同时期其叶绿体形态结构存在明显变化(王忠等, 1993)。在抽穗期, 叶绿体尚未完全分化, 部分可称之为前质体, 该时期已出现类囊体(图2A)。到了开花期, 叶绿体体积开始增大, 形状更为细长, 出现基粒(图2B)。在灌浆期, 叶绿体体积显著增大, 出现大量的基粒及少量的淀粉粒和质体小球(图2C)。在干物质形成期, 叶绿体体积达到峰值, 淀粉粒和质体小球的数量显著增多(图2D)。在成熟期, 叶绿体的体积开始逐渐变小, 类囊体出现膨胀、松散和扭曲现象, 淀粉粒的含量也明显减少(图2E)。在收获期, 叶绿体逐渐裂解, 类囊体开始解体直至消失, 只有少数保持垛叠状态(李晓娟, 2006)。芒中叶绿体的动态变化及其与光合作用的关系值得深入研究。

本文的其它图/表

|