|

|

||

|

丁香属次生代谢产物及其与系统演化和地理环境的关联

植物学报

2021, 56 (4):

470-479.

DOI: 10.11983/CBB20178

环境塑造的植物次生代谢产物富于变化, 也可能带有系统演化的信息。由于完整或具有系统学代表性的专属植物收集存在较大困难, 使得次生代谢产物与系统学的关联研究尚不多见。通过文献汇总获得了存在于丁香属(Syringa)植物根、茎、叶和花中的10类377个次生代谢产物, 主要涉及甲戊二羟酸途径、脱氧木酮糖磷酸酯途径以及莽草酸途径。在叠加丁香属的系统演化背景后发现: 在先分化的组系中特定类型次生代谢产物的优势度较高, 后继分化的组系成分优势度降低, 化学多样性呈增加趋势, 各类次生代谢产物的相对占比趋于均衡; 苯丙素类和环/裂环烯醚萜类化合物的表达具有明显的系统保守性。在叠加了地理分布跨度后发现: 部分后继分化的局域种比在先分化的广布种具有更为多样的次生代谢成分; 木脂素类成分的占比优势与环境胁迫相关。该文为化学多样性与进化的关联研究及次生代谢调控的系统性研究提供了新的启示。  View image in article

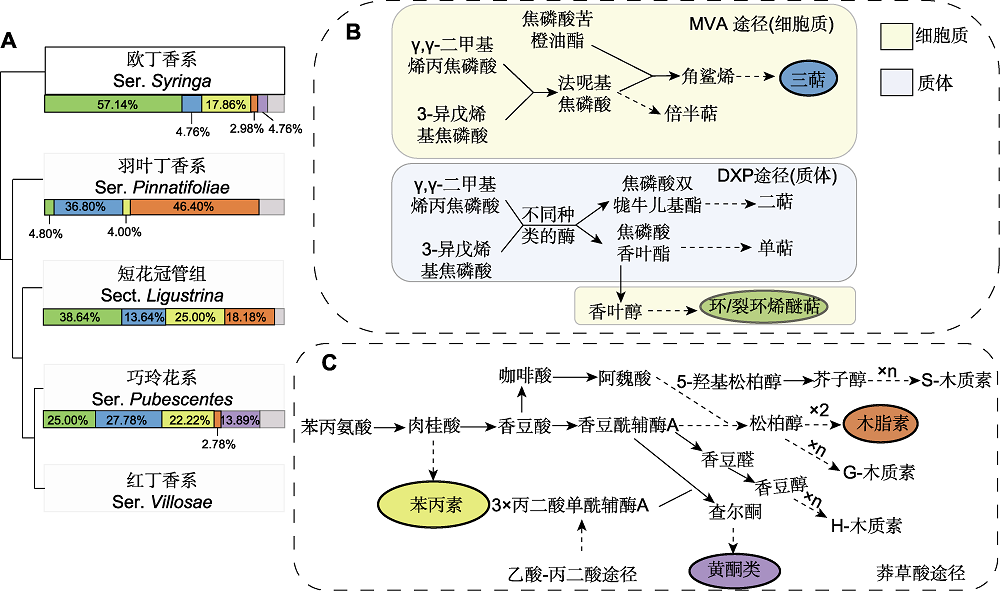

图2

丁香属内组系的系统演化关系和组系中各类产物的占比及其主要代谢途径

(A) 丁香属组系的系统演化关系(

正文中引用本图/表的段落

丁香属植物含有丰富的次生代谢产物, 具有相同母核的同类成分常因取代基团类型、数量、位置和空间构象的不同而数量众多。经整理我们发现已报道的次生代谢产物共有377个(附表1), 按其母核结构可分为10类: 木脂素类成分74个, 环/裂环烯醚萜类成分118个, 倍半萜类成分67个, 三萜类成分34个, 单萜类成分3个, 黄酮类成分13个, 苯丙素类成分59个, 脂肪酸类3个, 醌类2个, 生物碱类4个。其中含量较高的成分多是特定功能的重要贡献者, 其对应的代谢途径也是我们分析的重点。由于针对属内组系水平的化学多样性分析的客观性取决于特定物种的研究案例数量和属下分类等级上的物种覆盖度, 我们选取的文献所述物种在丁香属内涉及5个组系(表1)。在这些文献中, 中国原产的单种系羽叶丁香系(Ser. Pinnatifoliae) 21篇; 东亚和欧洲分布的欧丁香系(Ser. Syringa) 20篇, 其中东亚广布种紫丁香(S. oblata)和朝阳丁香(S. oblata var. dilatata)分别为10篇和3篇, 东南欧洲广布种欧洲丁香(S. vulgaris) 6篇, 中国西北-中西亚分布种阿富汗丁香(S. afghanica) 1篇; 东亚及远东广布的短花冠管组(Sect. Ligustrina)中的暴马丁香(S. amurensis) 6篇和日本丁香(S. reticulata) 3篇; 中国华北和东北分布的巧玲花系(Ser. Pubescentes)共6篇, 其中包括华北分布种巧玲花(S. pubescens)和东北分布种关东丁香(S. velutina)各3篇; 中国西南和东北亚分布的红丁香系(Ser. Villosae) 2篇, 其中包括西蜀丁香(S. komarowii)和辽东丁香(S. wolfii)各1篇。我们分别在组系(表2)和物种(表3) 2个分类水平上对次生代谢产物进行归类整理。通过python+seaborn软件包(

丁香属次生代谢途径主要为甲戊二羟酸途径(mevalonic acid pathway, MVA)和脱氧木酮糖磷酸酯途径(deoxyxylulose-5-P pathway, DXP) (图2B), 以及莽草酸途径(shikimic acid pathway) (图2C)。

萜类是丁香属中一类重要的次生代谢产物。一般而言, 萜类成分的合成涉及甲戊二羟酸途径和脱氧木酮糖途径。MVA途径在细胞质中进行, 主要合成倍半萜和三萜; DXP途径在质体中进行, 主要合成单萜、二萜和多萜等成分(图2B) (Mint Evolutionary Genomics Consortium, 2018)。从属下分类等级看, 欧丁香系占比高达57.14%的成分为环/裂环烯醚萜类化合物。在质体中, 3-异戊烯基焦磷酸(isopentenyl pyrophosphate, IPP)及其异构体γ,γ-二甲基烯丙焦磷酸(dimethylallyl diphosphate, DMAPP)头尾缩合生成单萜类及环/裂环烯醚萜的前体焦磷酸香叶酯(geranyl pyrophosphate, GPP) (董娟娥等, 2009)。相对于仅经过1次酶促反应就可使GPP生成单萜来说, 作为DXP途径的下游产物, 环/裂环烯醚萜的合成则要从质体输出到细胞质后再经历一系列酶的催化才能形成(图2B) (杨然等, 2018)。对于干旱半干旱地区局域分布的羽叶丁香而言, 同样以IPP和DMAPP为底物生成的倍半萜类(36.80%) (图2B)主要通过MVA途径在细胞质中产生, 而环/裂环烯醚萜的合成则大量减少。短花冠管组的倍半萜有所保留, 但其占比的优势度下降至13.64%, 环/裂环烯醚萜类占比升至38.64%。巧玲花系萜类成分特征与短花冠管组相似, 同时保留了倍半萜(27.78%)与环/裂环烯醚萜(25.62%)两类优势化合物。

莽草酸途径是芳香族化合物的生成途径。丁香属中的苯丙素类、木脂素类和黄酮类成分都经由莽草酸途径合成, 只是在代谢路径长度上各有不同(图2C)。同样从属下分类等级看, 经过较短的莽草酸途径形成的苯丙素类产物在欧丁香系中有较为优势的表达, 使该系产物占比达到全部产物的17.86%。该途径在羽叶丁香中则一直延长至下游产物木脂素类的生成, 其占比高达46.40%, 而上游产物苯丙素类成分仅在羽叶丁香的所有成分中占4.00%。在短花冠管组中苯丙素类及木脂素类化合物含量均超过10%。该组中下游的木脂素占比优势相对于干旱环境中的羽叶丁香有所下调, 但上游的苯丙素类成分呈现一定丰度, 两类产物加和后占该组化合物的43.18%。巧玲花系中苯丙氨酸向相对复杂的黄酮合成方向延伸, 其含量升至13.89%。黄酮类化合物的合成需要结合乙酸-丙二酸途径, 这表明需经过更长的代谢途径和更加复杂的合成过程(图2C)。

丁香属中的环/裂环烯醚萜类和苯丙素类产物呈现较强的系统遗传保守性, 甚至遥远的地理隔离也未造成近缘种优势代谢产物的明显差异。紫丁香和欧洲丁香是系统学意义上的姊妹系(Li et al., 2012), 虽然二者在自然分布上存在着东亚与巴尔干半岛的遥远亚欧间断分布(表1), 却均具有丰富的环/裂环烯醚萜类和苯丙素类产物(表3)。苯丙素类产物形成的保守性还体现在短花冠管组的2个近缘种暴马丁香和日本丁香中。暴马丁香广泛分布于中国北方及远东地区, 日本丁香仅在日本呈局域分布, 但2个系统学的近缘种同样具有占比相近的苯丙素类成分(表1, 表3)。由此表明, 环/裂环烯醚萜类和苯丙素类成分的形成具有较强的遗传保守性, 强烈的保守性没有因遥远的地理距离而消弱。与此同时, 在相邻的近缘组系中出现了较高占比的特定类别化合物的连续分布(图1)。图2A显示, 木脂素以较高的占比出现在相邻的羽叶丁香系(46.40%)和短花冠管组(18.18%)中; 倍半萜分别以36.80%、13.64%和27.78%的较高占比出现在相邻的羽叶丁香系、短花冠管组和巧玲花系中; 苯丙素以25.00%和22.22%的占比出现在相邻的短花冠管组和巧玲花系中; 环/裂环烯醚萜类分别以38.64%和25.00%的较高占比出现在相邻的短花冠管组和巧玲花系中。值得一提的是, 在针对同一个物种的诸多文献进行化合物汇总时, 我们发现欧洲丁香的样品取自罗马尼亚(Varga et al., 2019)和波兰(Filipek et al., 2019)多地, 但这些来自不同环境的同一物种却具有高度相似的次生代谢产物。这表明在丁香属特定的次生代谢途径中确实存在无法被环境异质性改变的系统学保守性。

本文的其它图/表

|