|

|

||

|

基因枪介导的老芒麦遗传转化体系的建立

植物学报

2021, 56 (1):

62-70.

DOI: 10.11983/CBB20174

川草2号老芒麦(Elymus sibiricus)是青藏高原地区治理荒漠化和建设高产人工草地的主要栽培草种。用川草2号老芒麦5种外植体诱导愈伤组织, 经分化测试, 仅幼穗愈伤组织能分化再生。以当代培养25天和35天的结构致密坚硬的幼穗愈伤组织为受体, 分别进行农杆菌侵染和基因枪转化, 结果只有基因枪能转化成功。在基因枪转化过程中, 采用高渗培养和滤纸干燥2种方式预处理愈伤组织, 结果表明滤纸干燥处理比高渗处理转化效率高。当代诱导25天的幼穗愈伤组织, 滤纸干燥处理2小时转化效率最高, 达40%。该研究成功获得了基因枪转化的以川草2号老芒麦幼穗愈伤为受体的阳性愈伤组织。  View image in article

图7

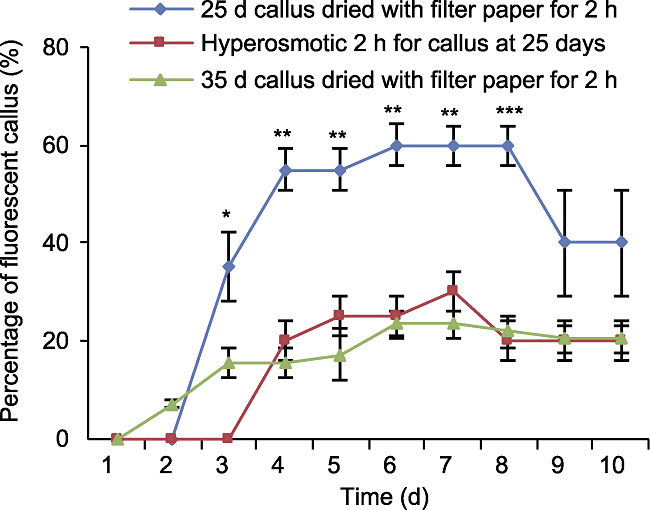

基因枪轰击后荧光愈伤百分比随持续观测时间的变化趋势

误差线为标准误差, 样本容量为30。25天幼穗愈伤滤纸干燥2小时荧光愈伤比率均显著高于其它2种处理方式(* P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001)。

正文中引用本图/表的段落

基因枪转化结果(图6A-H)表明, 对于诱导25天的幼穗愈伤, 经高渗处理后, 愈伤被轰击后第4天可观察到红色荧光(图6C, D), 轰击后4-7天荧光愈伤百分比呈上升趋势, 轰击7天后开始下降, 第9天趋于平稳, 荧光愈伤百分比约为20%。对于诱导25天的幼穗愈伤, 经滤纸干燥处理, 愈伤被轰击后第3天可观察到红色荧光(图6E, F), 轰击后3-6天荧光愈伤百分比持续增加, 轰击后6-8天荧光愈伤百分比不再增加, 轰击8天后开始下降, 到第9天趋于稳定, 荧光愈伤百分比约为40%。对于诱导35天的幼穗愈伤, 经滤纸干燥处理, 愈伤被轰击后第2天可观察到红色荧光(图6G, H), 轰击后2-6天荧光愈伤百分比呈上升趋势, 轰击7天后开始下降, 到第9天趋于稳定, 荧光愈伤百分比约为20% (图7)。综上表明, 在其它条件一致的情况下, 滤纸干燥处理相比常规高渗处理荧光愈伤比率高。对于2种预处理方式, 轰击后在一定时间段内(1-10天)其荧光愈伤比率的总趋势均为先增加后减少并最终趋于稳定, 轰击后2-4天可观察到红色荧光, 轰击后6-7天荧光愈伤比率达到高峰, 7-8天后呈减少趋势, 第9天荧光愈伤比率基本稳定。25天的幼穗愈伤对应各时间点荧光愈伤比率均高于35天的幼穗愈伤, 表明靶愈伤的状态是影响基因枪转化效率的关键因素之一, 且幼嫩幼穗愈伤转化效率更高。

单子叶植物不是农杆菌的天然宿主(de Cleene and de Ley, 1976), 因此限制了农杆菌在常规条件下对单子叶植物的遗传转化。目前, 单子叶植物诱导愈伤组织, 虽然可以实现农杆菌对某些禾本科植物的遗传转化, 但整个遗传体系的建立需要花费较长时间, 且往往只针对某一特定品种。本研究对川草2号幼穗愈伤进行农杆菌侵染和基因枪转化, 结果表明, 尽管川草2号幼穗的愈伤可以分化, 但并不能被农杆菌侵染(图5A-D)。基因枪转化实验中, 本研究采取常规高渗和滤纸干燥2种预处理方式。结果表明滤纸干燥处理转化效率高于高渗处理(图7)。用滤纸干燥预处理的转化效率与愈伤状态有较大关系, 25天幼穗愈伤的转化效率高于35天的幼穗(图7)。

本文的其它图/表

|