|

|

||

|

高大禾草的栽培与综合利用研究进展

植物学报

2024, 59 (5):

847-860.

DOI: 10.11983/CBB23147

我国高大禾草资源丰富, 自然分布广, 人工种植广泛。该文综述了高大禾草常见种类的特性、栽培技术和主要用途研究进展, 并展望了高大禾草优良品种培育、制繁种与栽培技术、收储运技术体系及其应用领域, 旨在促进高大禾草的产业化应用。  View image in article

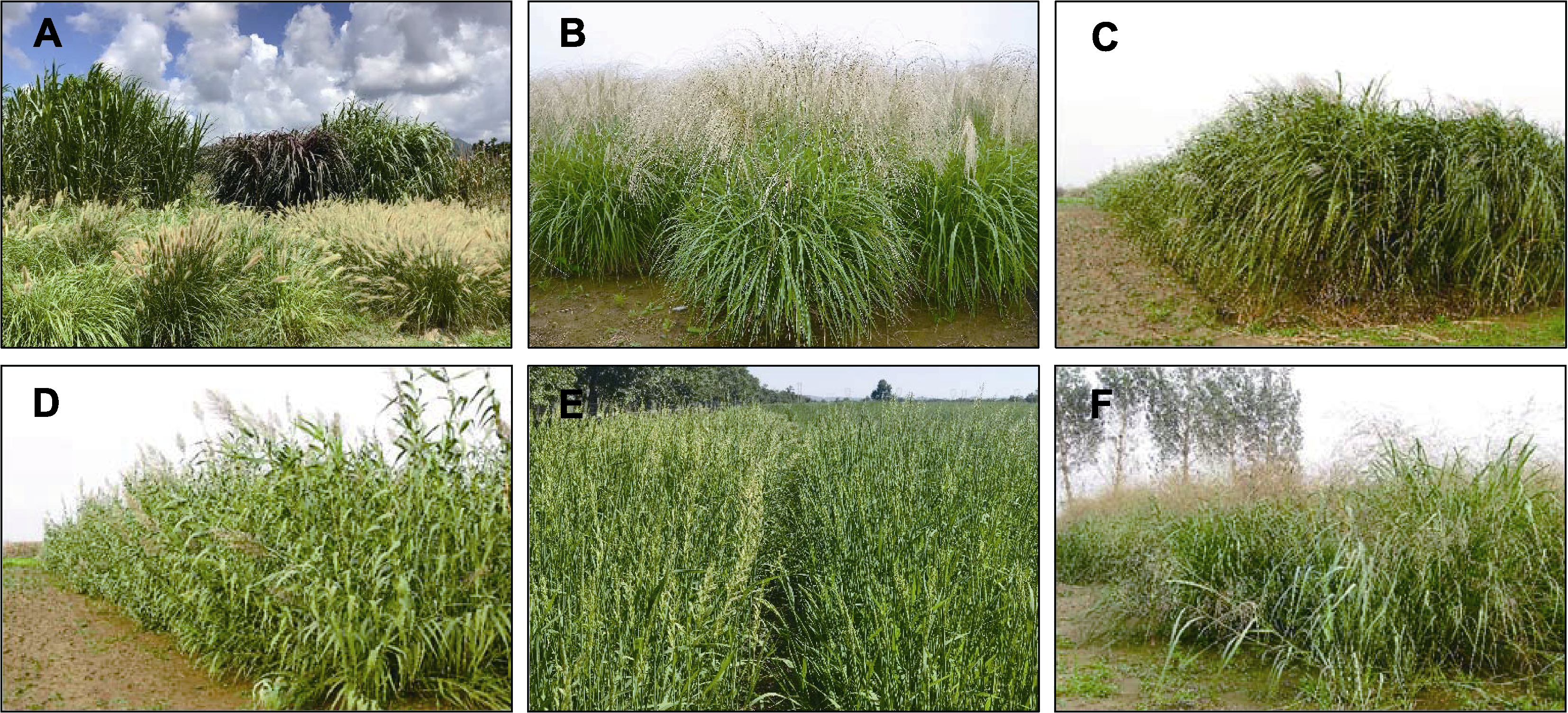

图1

常见高大禾草

(A) 狼尾草属; (B) 芒; (C) 荻; (D) 芦竹; (E) 虉草; (F) 柳枝稷

正文中引用本图/表的段落

狼尾草属隶属禾本科黍亚科(Panicoideae), 为一年生或多年生C4高大禾草(图1A)。狼尾草属植物喜温暖湿润气候, 抗倒伏, 少病虫害, 耐旱、耐盐碱性强。全世界约有狼尾草属植物140种, 主要分布于热带和亚热带地区, 少数种类分布于温寒地带, 非洲为其分布中心(陈永广等, 2022)。我国有狼尾草属植物11种2变种: 白草(P. centrasiaticum)、狼尾草(P. alopecuroides)、西藏狼尾草(P. lanatum)、铺地狼尾草(P. clandestinum)、象草(P. purpureum)、御谷(P. americarum)、牧地狼尾草(P. setosum)、乾宁狼尾草(P. qianningense)、陕西狼尾草(P. shaanxiense)、长序狼尾草(P. longissimum)、四川狼尾草(P. sichuanense)、中型狼尾草(P. longissimum var. intermedium)和兰平狼尾草(P. centrasiaticum var. lanpingense), 主要分布在东北、华北、华东、中南及西南各省的田野、荒地和山坡(陈志彤等, 2010; 王丽宏等, 2016)。

狼尾草属(图1A)是全球产量最高的牧草之一。狼尾草属植物的染色体基数x=9, 7, 5 (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1990)。多年来, 我国科研工作者在狼尾草属植物基础生物学研究和种质资源创新利用等领域开展了大量工作。Guo等(2022)通过转录组测序开发了狼尾草属特异性简单重复序列(SSR)分子标记, 解析了38份种质资源的遗传多样性, 构建了SSR指纹图谱, 为后续狼尾草属植物种质资源创新利用奠定了基础。Liu等(2022)通过全长转录组结合二代转录组, 揭示了紫叶狼尾草(P. setaceum cv. ‘Rubrum’)花青素积累的分子机制, 获得了140 633个高质量全长转录本和2 910个LncRNAs, 为狼尾草功能基因验证、新品种选育及开发利用奠定了基础。

芒属和荻属均隶属禾本科黍亚科, 为多年生C4高大禾草。芒属喜温, 适宜土壤pH值为4.2-8, 广泛分布于开阔区域及郁闭度为0.5的林下(任君霞等, 2012)。芒属约有10种, 大多分布于东亚和东南亚, 少数分布于非洲。我国有6种: 黄金芒(M. flavidus)、五节芒(M. floridulus)、金县芒(M. jinxianensis)、紫芒(M. purpurascens)、芒(M. sinensis) (图1B)和高山芒(M. transmorrisonensis), 是其重要起源地之一; 芒属在我国种质资源分布广且遗传多样性高(中国科学院中国植物志编辑委员会, 1997; 解新明等, 2008)。除以上广布种外, 芒属其它类群为地区特有种。其中, 毛轴芒(M. villosus)特产于我国西南部(Liu and Peng, 2010), 生长于草坡地。双药芒(M. nudipes)和尼泊尔芒(M. nepalensis)为喜马拉雅-横断山特有种, 分布于我国西南部和印度、尼泊尔的山坡林缘、河边路旁及溪流沙滩(冯淑敏等, 2022)。少序芒(M. oligostachyus)和中间型芒(M. intermedius)为日本特有种, 主要生长在山地林缘(马洪峥, 2015)。芒属染色体小型, 基数为10 (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1997)。Zhang等(2021)通过对五节芒基因组进行测序和组装, 获得了五节芒染色体级别的高质量参考基因组, 揭示了纤维素或半纤维素含量高的分子机制, 为其分子育种和遗传改良提供参考。Sheng等(2021)组装了5种芒属植物的完整叶绿体基因组, 为评估芒属与其它物种之间的系统发育关系和叶绿体基因工程提供了遗传信息。目前, 国内芒属常见品种包括长序芒(M. sinensis cv. ‘Changxu’)、纤序芒(M. sinensis cv. ‘Xianxu’)、红穗芒(M. sinensis cv. ‘Hongsui’)、晨光芒(M. sinensis cv. ‘Morning Light’)、细叶芒(M. sinensis cv. ‘Gracillimus’)、花叶芒(M. sinensis cv. ‘Variegatus’)及斑叶芒(M. sinensis cv. ‘Zebrinus’)等(冯淑敏等, 2022)。

荻属与芒属的区别在于小穗无芒并具发达的根状茎, 为东亚特有属之一。其染色体基数x=10。荻属匍匐且地下茎发达, 适应性广, 在抗旱、抗寒及抗盐碱等方面有许多优良抗性基因。荻属有3种, 分布于我国和日本。我国有2种, 分别为荻(T. sacchariflora) (图1C)和南荻(T. lutarioriparia) (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1997)。其中, 荻的抗寒性强(肖亮和易自力, 2017), 分布于我国东北、西北、华北及华东等地海拔4 100 m以下的山坡草地、平原岗地、海滨港口及内陆等低洼地带。南荻分布于长江中下游以南的湖北、湖南、江西、安徽和江苏等省海拔50 m以下的江河湖滩及岸边湿地(马洪峥, 2015; 冯淑敏等, 2022)。

芦竹属隶属禾本科芦竹亚科(Arundinoideae), 为多年生C3高大禾草。芦竹属喜温喜光, 耐寒, 耐盐碱, 适应黏壤土和砂土等多种土壤类型, 在贫瘠的土壤中也能良好生长(解新明等, 2008; Friesen and Sage, 2016)。全世界约有芦竹属植物6种, 分布于全球热带和亚热带。我国有2种2变种: 芦竹(A. donax) (图1D)、台湾芦竹(A. formosana)、毛鞘芦竹(A. donax var. coleotricha)和变叶芦竹(A. donax var. versiocolor), 常生于河堤两旁。其中, 芦竹是芦竹属唯一广泛分布的种(解新明等, 2008; 范希峰等, 2017)。芦竹属植物染色体小型, x=12, 2n=60, 72, 110, 112 (中国科学院中国植物志编辑委员会, 2002)。孙源长等(2023)对芦竹属菌草进行分子鉴定和选择压力分析, 明确了芦竹属菌草的ITS2基因序列, 揭示了芦竹属菌草品种之间的关系以及受到正向选择的基因与位点, 为芦竹属菌草的遗传改良奠定了基础。叶健军等(2015)采用随机扩增多态性DNA (RAPD)分子标记分析了9份不同地区芦竹属牧草的遗传多样性及亲缘关系, 为芦竹种质资源的筛选和开发利用提供了基础信息。

虉草属隶属禾本科早熟禾亚科(Pooideae), 为一年生或多年生C3高大禾草。虉草属植物分蘖能力强, 地下根状茎和不定根发达, 喜湿, 耐盐碱、耐涝且耐寒性强。全世界约有虉草属植物20种, 广泛分布于北半球温带地区的潮湿低洼处。我国有1种1变种: 虉草(P. arundinacea) (图1E)和丝带草(P. arundinacea var. picta)。虉草属植物为多倍体, 染色体基数为7, 二倍体染色体数为14 (2n=14) (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1987)。李学政等(2022)进行虉草基因组调研, 发现其基因组大小为(4.06±0.08) Gb, 重复序列和GC含量分别约为65.15%和45.94%, 杂合率为0.79%。Jia等(2023)对虉草进行转录组测序, 并将转录本从头组装, 鉴定出50 155个EST-SSR, 填补了基于虉草转录组开发SSR引物的空白, 为虉草育种提供了理论依据。我国通过国家审定的虉草属牧草品种有通选7号草芦(P. arundinacea cv. ‘Tongxuan No.7’)、川草引3号虉草(P. arundinacea cv. ‘Chuancaoyin No.3’)和威宁球茎草芦(P. tuberosa cv. ‘Weining’)、中兰虉草(P. canariensis cv. ‘Zhonglan’)及川西虉草(P. arundinacea cv. ‘Chuanxi’)等。

柳枝稷隶属禾本科黍属(Panicum), 为多年生C4高大禾草(图1F) (郭春燕等, 2013)。柳枝稷抗病虫害, 耐旱、耐涝且耐盐碱能力强, 适应砂壤土以及黏壤土等多种土壤类型, 在中性土壤中生长最好(范希峰等, 2017; 何海锋等, 2020)。20世纪90年代我国将柳枝稷引入黄土高原, 随后在北方大规模种植(Hou et al., 2021)。迄今为止, 柳枝稷在北京、天津、辽宁、山东、甘肃、新疆、内蒙古和四川等地被广泛种植(邱锐等, 2023)。柳枝稷有细秆高地型和粗秆低地型2种生态型。细秆高地型一般从六倍体到八倍体均存在, 分布于美国北部和中部地区, 主要品种有Trailblazer、Blackwell、Cave-in-Rock和Pathfinder; 粗秆低地型一般为四倍体, 分布于潮湿地带, 主要品种有Alamo和Kanlow (Ma et al., 2011; 郭春燕等, 2013; Yue et al., 2017)。柳枝稷的染色体数目为2n=21, 25, 30, 32, 36, 72 (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1990)。Lovell等(2021)对柳枝稷的基因组进行组装和注释, 解析了732个重测序基因型的生物量, 开发了基因组资源和基因-性状关联, 为柳枝稷育种奠定了基础。Han等(2023)通过同源序列比对, 发现miR528参与调节柳枝稷的分蘖数和再生能力, 验证了miR528可以靶向SOD基因, 并证明miR528-SOD模块在调控柳枝稷生长中具有重要作用, 丰富了miRNA-靶基因网络, 为其它高大禾草的遗传改良提供借鉴参考。

本文的其它图/表

|